11月13日至15日,“中国非物质文化遗产学科定位与专业建设研讨会”在河北美术学院召开。蒙古学学院院长白秀峰一行5人受邀参会,与来自全国25所高校的非遗研究专家、学科带头人及非遗领域学者齐聚一堂,围绕非遗学科体系构建、人才培养模式创新等核心议题展开深度研讨,为推动非遗文化活态传承、非遗学科专业建设贡献学术力量。

本次研讨会的召开,紧扣中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强非物质文化遗产保护工作的意见》中“加强高校非物质文化遗产学科体系和专业建设”的任务要求,聚焦当前非遗学科建设面临的定位模糊、课程体系不完善等共性问题,旨在凝聚高校智慧,构建具有中国特色的非遗学科体系与人才培养体系。作为长期深耕民族地区非遗保护领域的专业力量,蒙古学学院教师团队的参会,为研讨带来了民族地区非遗传承的独特视角。

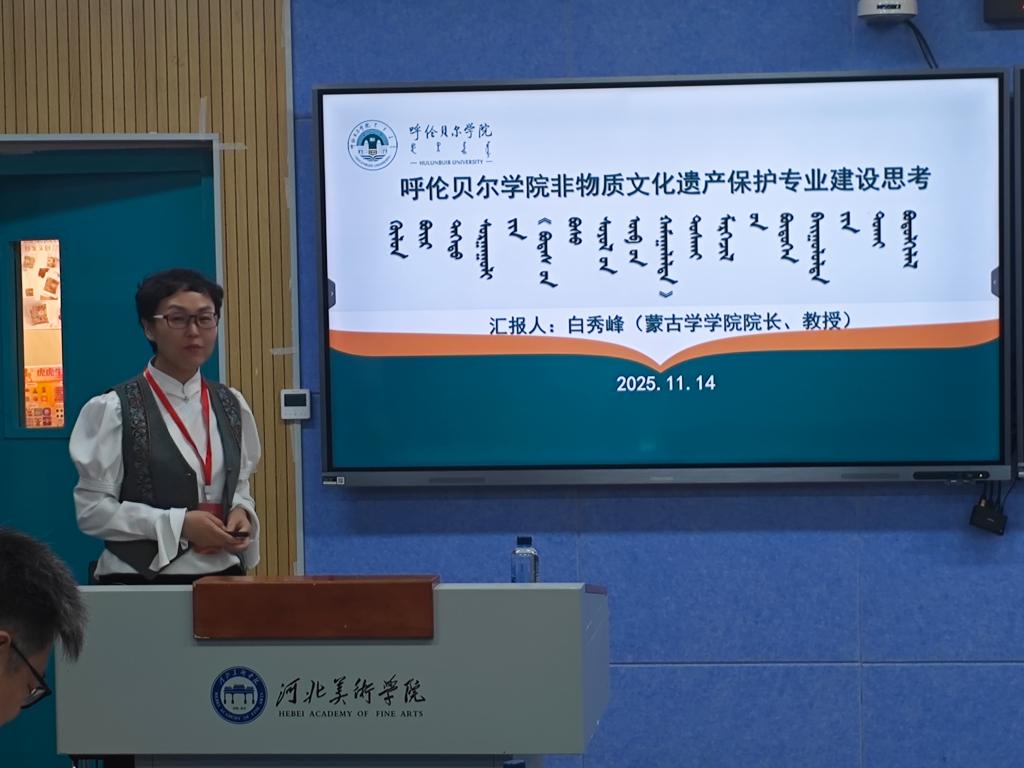

依托呼伦贝尔丰富的非遗资源,蒙古学学院在非遗学科建设与教学实践中已形成鲜明特色。学院不仅开设《艺术学概论》《非物质文化遗产保护》等核心课程,更创新构建“理论教学+田野实践+传承人授课”的三维育人模式。此前,学院组织非遗专业学生深入鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗等地,开展蒙古包营造技艺、蒙古族服饰制作、布里亚特民俗等主题实践教学,让学生在亲手操作与文化浸润中深化对非遗的理解。白秀峰结合这一实践经验,在分组讨论中就“呼伦贝尔学院非物质文化遗产保护专业建设路径”分享心得,提出“以田野调查夯实理论基础,以传承人入驻激活课堂活力”的建设思路,获得与会专家认可。

研讨会期间,参会教师与广西民族大学、阿坝师范学院等高校的专家重点探讨了边疆民族地区非遗学科的差异化发展路径。白秀峰一行与来自各地的高校专家、非遗领域学者,大概率围绕非遗学科的课程体系搭建、产学研融合路径、地方非遗资源与高校教学的结合等关键问题展开深入研讨。针对民俗类、民间文学类、手工技艺类等非遗项目的传承现状,教师代表提出“跨区域非遗资源整合”“数智技术赋能非遗记录”等建议,主张借鉴数字孪生技术为非遗建立数字化档案,通过沉浸式传播手段扩大非遗的传播影响力。

当前,非遗学科正处于标准化建设与个性化发展并行的关键阶段。蒙古学学院教师此次参会,不仅带回了全国非遗学科建设的前沿理念,更为学院后续完善非遗课程体系、深化校地协同合作提供了方向。学院将以此次研讨会为契机,进一步加强与兄弟院校的学术交流,持续优化“地域特色+实践导向”的非遗人才培养模式,让民族地区非遗在高校教育中实现活态传承,为铸牢中华民族共同体意识注入文化力量。